今まで使ってきた ONKYO 製の CD デッキやレシーバー達は、たまたま「買い替えても良いかなー」と思えるくらいの間隔で壊れてきたのですが、今回の CR-N775 は購入から高々2年半で壊れたものだから、なんか納得できない。素直に買い換えてやるのが、なんかシャク。方や、音がイマイチなモデルでもあったから、分解して直してやる手間をかけるのは、それはそれでシャク。

かてて加えて、昨今の半導体不足に伴うオーディオ製品の値上がりと、そもそものところで積極的に欲しいと思える代替モデルが存在しなかったものだから、リリーフとして安価なブルーレイ・プレイヤー SONY BDP-S1500 を導入してみた、というのが前回のお話の背景事情、というか、気分的なトコロでした。

そんなモヤモヤっとした心持ちでいるうちに、どーせ CD 再生メインで使うのだし、CD デッキのほかは NFJ あたりのコンパクトな DAC とパワーアンプで構成してみるのもイイんじゃね?という考えが浮かんできたのです。

さりとて、いきなりパワーアンプを買うのは冒険が過ぎるし、まずは他に転用しやすい DAC 機能付きヘッドフォンアンプで音の傾向を確認してみようかと、いつしか FX-AUDIO- DAC-X6J をポチっていたのでした。

DAC-X6J の入力は、光と同軸のデジタル音声信号と PC接続用 USB-B で、それら3ソースを正面のスイッチで排他的に選択可能。出力は、音量ダイヤル付きのヘッドホン端子(私好みの標準プラグ)と固定ボリュームの RCA PIN 端子で、同時利用可。

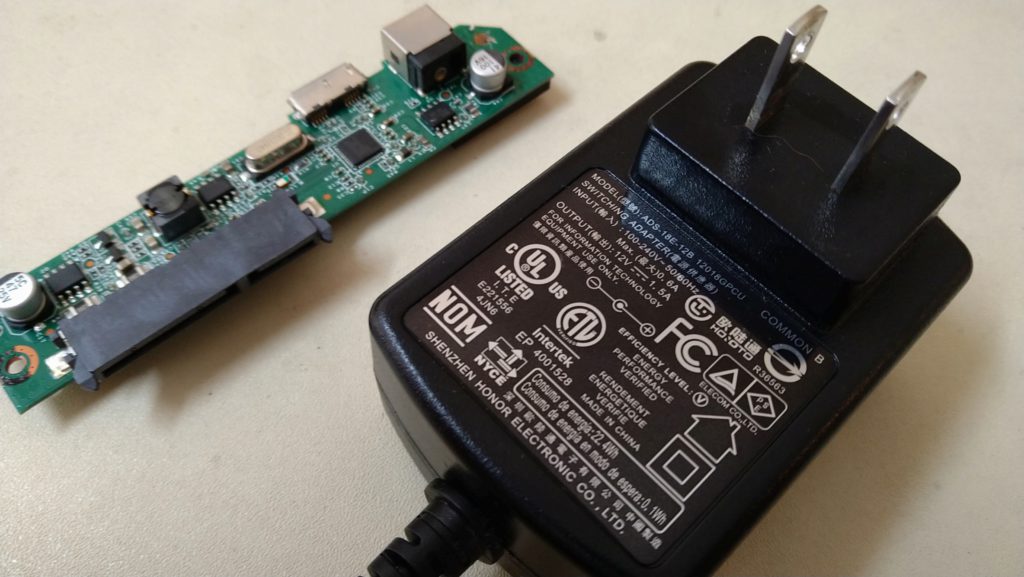

AC アダプター(DC 12V/1A以上、DCジャック5.5mm×2.1mm、センタープラス)は別売なのですが、こんなこともあろうかと捨てずにおいた Seagate/ELECOM 製 USB 外付ハードディスクドライブの電源アダプター(DC 12V/1.5A)が使い物になりましたよ、と。

さっそく BDP-S1500 と同軸ケーブルで繋ぎ、ヘッドホンで音の確認。したら、すげぇ迫力(笑)。下から上までメリハリよく DA 変換された音色を、実直過ぎるくらいにアンプでドカン!と増幅した、ズンドコシャーン!と派手な感じなのです。密閉型のヘッドホンでは、おっさんの耳には刺激が強すぎて少々シンドイ。

聴いているうちに高音のカスレと残響のデジタル的な粗さ(画像でいうなら高圧縮JPEG的なジャミジャミ感)が気になったので、同軸ケーブルを繋ぎ変えて CR-N775 で DA変換&ヘッドホン試聴してみたら、音圧の違いはあれど、高音と残響は同傾向でした。してみると、送出側(BDP-S1500)の問題、ということらしい。ソニー製とはいえ、一番安価な映像再生機ですものね。ましてやハイレゾ対応を謳う上位機種が存在する以上、本機の音質面にコダワリがあるとは考えづらく、まぁ、しゃあないかなと。

さりながら。ここ2ヶ月近くスピーカーから音楽を流している間、実際ソコラヘンの雑音は気になっていなかった訳で。そこで当初意図していた通り、DAC-X6J で DA 変換した音を 775 の LINE IN 経由でスピーカーから出してみたら、ヘッドホンで聴いたときと同傾向で音圧高めなものの、中低音は太いまま高音域が控えめでまろやかになり、そしてありがたいことに、いい具合に高音のカスレがカットされ、残響の汚さが埋没し、ほぼ気にならなくなりましたよ、と。いやはや、アナログ・マジックだなぁ。

気になるといえば。どちらかというと穏やかで素直な音を出すオンキョー製品から、CD 再生のときだけマランツ製品の様な重めの音が出てくるようになった点かしら(笑)。たまたま渡辺貞夫のベストアルバムを流していたら、サックスよりもベースやドラムが目立つような…。いやいや、主役はあんたらじゃないから。

ともあれ、従前より音にメリハリがついた点は喜ばしい限りですし、DAC を換えただけでここまで音が変わるとは予期していなかったので良い経験にもなりました。購買意欲がそそられる商品が現れるまでは現状構成で使いますかね。

しかし、どうなんだろう。いま音質的にオンキョーに近い製品を選ぼうとすると、ヤマハになるのかなぁ。つい先日発売されたテクニクスの CD レシーバー SA-C600 は、少し良さげな雰囲気だなぁ。ちょっと値段が高くて大きくてヘッドフォン端子がステレオミニなのが興を削ぐのだけれど。