自作スピーカーをメタルラックに設置したわけですが、やはりスピーカーを金網に直置きするのはイヤなので、スピーカー台的なものを作成することにしました。

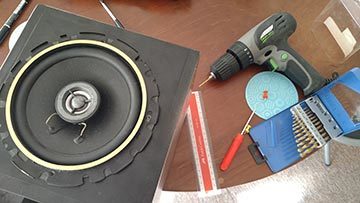

特に考えもなく主材料は、MDF材(450x600x9mm)。テキトーに図面を引いて、前回同様 DIY ストアで購入&裁断。

特に考えもなく主材料は、MDF材(450x600x9mm)。テキトーに図面を引いて、前回同様 DIY ストアで購入&裁断。

スピーカーのエンクロージャーは同じ MDF 材に自動車用スプレーで塗装していたので、どうせだから別パターンの仕上げ方を試すことにしました。そこで取り出してきたのは、購入から6年くらい経過しているのではないかと思われる、ジャングル迷彩のカッティングシート。

スピーカーのエンクロージャーは同じ MDF 材に自動車用スプレーで塗装していたので、どうせだから別パターンの仕上げ方を試すことにしました。そこで取り出してきたのは、購入から6年くらい経過しているのではないかと思われる、ジャングル迷彩のカッティングシート。

MDF の表面と断面を #400 のサンドペーパーで均し、削りカスを拭き取り、スクレーパーとドライヤー片手にカッティングシートを貼り進めたのだけれど…。粘着力が、全く足りぬ。単純に接着剤が経年劣化したのか、或いは、事前に何らかの下地処理をしておかないと根本的にダメなのか。いずれにしたって、今回の一連のスピーカー工作は、手持ち資材の消化を裏テーマに進めていたので追加の材料を買うのはパス。よって、カッティングシート案、取りやめ。

次に取り出したのは、一昨年、ほんの少し使っただけで終わってしまった、若草色の半つや水性塗料。

次に取り出したのは、一昨年、ほんの少し使っただけで終わってしまった、若草色の半つや水性塗料。

あまり使い道のない色なので、実はエンクロージャー塗装の第一候補ではあったのです。なんだけど、色があんまりなので気が引けてしまった次第。その点、スピーカー台なら何色してたって構わねぇや、と。

1層目は濃度薄めにハケ塗り。乾燥後、筆ムラを均すつもりでサンディング。2層目は濃度フツーであっさり塗ってからサンディング。3層目は濃度フツーで厚めに塗って塗装終了。これを板4枚。6面全部を塗ったのと、最後が厚めだったせいか、乾燥して臭いが抜けるまで数日を要しました。

1層目は濃度薄めにハケ塗り。乾燥後、筆ムラを均すつもりでサンディング。2層目は濃度フツーであっさり塗ってからサンディング。3層目は濃度フツーで厚めに塗って塗装終了。これを板4枚。6面全部を塗ったのと、最後が厚めだったせいか、乾燥して臭いが抜けるまで数日を要しました。

水性塗料を研磨したらどうなるのか興味があったので、乾燥後に4枚8面の中から塗装の厚そうな1面を選んで、#600 の耐水ペーパーで浅ぁく水研ぎしてみました。だがしかしけれども。筆塗りの凸凹の底面に到達する前に、一部地肌が露出しそうになったので、作業中止。これ、やはり塗装時に筆ムラをキッチリ削って、均質な塗膜を十分に重ねてやらないとダメっすね。半つや塗料の3層塗り程度じゃ、磨き上げ工程に耐えきれないよと。

水性塗料を研磨したらどうなるのか興味があったので、乾燥後に4枚8面の中から塗装の厚そうな1面を選んで、#600 の耐水ペーパーで浅ぁく水研ぎしてみました。だがしかしけれども。筆塗りの凸凹の底面に到達する前に、一部地肌が露出しそうになったので、作業中止。これ、やはり塗装時に筆ムラをキッチリ削って、均質な塗膜を十分に重ねてやらないとダメっすね。半つや塗料の3層塗り程度じゃ、磨き上げ工程に耐えきれないよと。

横道に逸れながらも板の処理にケリをつけたら、あとは重ねるだけ。

横道に逸れながらも板の処理にケリをつけたら、あとは重ねるだけ。

金網との設置面に残り物の厚さ 1cm 程度のスポンジゴムを敷き、板を重ね、百均の耐震ゲル(4cm角 8点)を貼り、もう一枚板を重ねたら土台の完成。そこにオーディオテクニカのインシュレーター(AT6098)を並べ、スピーカーを載せてやろうという算段です。

て、実際に組んでみたら、ちょっと制振材の使い過ぎじゃね?という気になりましたですハイ。ま、ともあれ、設置してみましょ。

見た目は、悪くない。音は、輪郭がクッキリした感じ。その点はシテヤッタリだったんですが、期待していたより低音が響かない。

あれ?と思って裏に回ってみたら、割とマトモに低音が響いている。思えば、ウキウキするような音を奏でていた試運転時は、そこそこシッカリとしたデスクの壁側に配置していたのだけれど、現状は(台を挟んだとはいえ)下は金網だわ壁は遠いわ。一般的にスピーカーは壁から離して設置するものだけれど、コイツの場合、箱の外で工夫して低音を前に回してくる必要がありそうです。

まぁ、テキトー設計・テキトー制作ですもの、一癖あっておかしかないんですけどね。ま、しばらく聴いてみて、気になるようなら改善を図ります。

といったところで、自作スピーカー制作の話題もこれにて終了。

番外編で、アンプ入力信号過多の解決策について記しておきます。

そして昨日、本来想定していた組み合わせを試してみる。

そして昨日、本来想定していた組み合わせを試してみる。 で、ELEGIANT に繋いで再生してみれば。ヤケに音がでかい。少し歪んでいる感じもする。実際、音量つまみを「0」位置からほんの少し上げた地点が適正音量。iPad との Blutooth 接続時の適正音量でのボリュームつまみ位置と比べてみると、写真の通り、角度が全然違う。

で、ELEGIANT に繋いで再生してみれば。ヤケに音がでかい。少し歪んでいる感じもする。実際、音量つまみを「0」位置からほんの少し上げた地点が適正音量。iPad との Blutooth 接続時の適正音量でのボリュームつまみ位置と比べてみると、写真の通り、角度が全然違う。 まずはスピーカーケーブルを準備、アンプ側だけバナナプラグをつけることに。

まずはスピーカーケーブルを準備、アンプ側だけバナナプラグをつけることに。 そして、

そして、