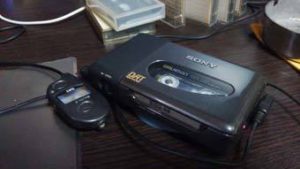

春先から進めていたDAT音源のファイル化作業は、DATデッキが壊れてからも DAT Walkman を利用して粛々と続けられておりました。そして今日、中高生の頃にエアチェックしていたカセットテープやレコードのダビング分が終了ー。映画のメインテーマや主題歌の類がコマゴマあって、ファイル分けとタグ付けが思いのほか大変でした。

春先から進めていたDAT音源のファイル化作業は、DATデッキが壊れてからも DAT Walkman を利用して粛々と続けられておりました。そして今日、中高生の頃にエアチェックしていたカセットテープやレコードのダビング分が終了ー。映画のメインテーマや主題歌の類がコマゴマあって、ファイル分けとタグ付けが思いのほか大変でした。

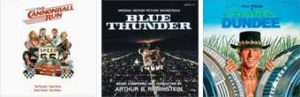

どちらかというと80年代サントラ系への偏りが見られた音源のファイル化の結果、ライブラリにミョーに増えたのがケニー・ロギンスと串田アキラと飯島真理の歌。そっかぁ。串田アキラって、和製ケニー・ロギンスだったんだー。ホントにホントにデンジャー・ゾーンだー♩

どちらかというと80年代サントラ系への偏りが見られた音源のファイル化の結果、ライブラリにミョーに増えたのがケニー・ロギンスと串田アキラと飯島真理の歌。そっかぁ。串田アキラって、和製ケニー・ロギンスだったんだー。ホントにホントにデンジャー・ゾーンだー♩

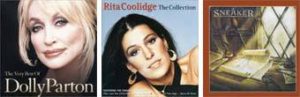

面倒な作業が報われた〜と思えたのが、ドリー・パートンとリタ・クーリッジ、それからスニーカーの再発見。ドリーとリタは、新たにベスト盤CDを購入して祝福。スニーカーはファースト(かつラスト)アルバムを複数回に渡るエアチェックで全曲コンプリートしていたことが判明したので、ファイル化せずにデジタルアルバムを買っちゃいました。

面倒な作業が報われた〜と思えたのが、ドリー・パートンとリタ・クーリッジ、それからスニーカーの再発見。ドリーとリタは、新たにベスト盤CDを購入して祝福。スニーカーはファースト(かつラスト)アルバムを複数回に渡るエアチェックで全曲コンプリートしていたことが判明したので、ファイル化せずにデジタルアルバムを買っちゃいました。

エアチェックした中にあったタイトル不明曲は、スマホの音楽検索アプリ Shazam の力で9割方解決。残りは出だしやサビのフレーズをヒアリングしてネット検索で探し出し、未解決曲はインスト1曲のみ。私がファイルで音楽を聴き始めたのは1999年頃でして、併せてDAT音源のファイル化作業に着手したものの、当時は情報検索したところで具体的な楽曲情報に辿り着けることは稀でしたからね。今の世の情報の集積具合と試聴可能な音源の多さには随分と助けられました。

ちなみに洋楽の曲名は、原題で統一しました。「今夜は青春」とか「さよならロンリー・ラブ」とか「君の恋人が去っていく音がするけど大したことじゃないよ」とか、味わいのある邦題も捨てがたかったんですけどね。これもグローバリゼーションの負の影響か(笑)。

しっかしねぇ。近年は音楽を聴くというより、運転や仕事の背景音として垂れ流してましたから、今回の一連の作業で久々に1曲1曲に真正面から向き合った気がします。感受性が豊かだった頃に聴いていた音楽は、今聴いてもイロイロ高ぶるモノがありますネ。慌てず騒がず楽しみながら、残りのテープをファイリングしていくといたしましょう。

先月半ばに実家から持ち帰った DAT デッキを使って、

先月半ばに実家から持ち帰った DAT デッキを使って、 そんなしているうちに、出たのが「CAUTION」サイン。あちゃー。これは深刻ですな。1時間くらい電源を入れっぱなしにして暖めてから試してもダメで、いったん電源を切って数時間放置してから試してみても、やっぱダメ。

そんなしているうちに、出たのが「CAUTION」サイン。あちゃー。これは深刻ですな。1時間くらい電源を入れっぱなしにして暖めてから試してもダメで、いったん電源を切って数時間放置してから試してみても、やっぱダメ。 どうも、今回の CAUTION とノイズの件と信号の件は、同じ根っ子くさい。そこで

どうも、今回の CAUTION とノイズの件と信号の件は、同じ根っ子くさい。そこで

その面倒な奴ら。

その面倒な奴ら。 てことで、開梱&セットアップ!

てことで、開梱&セットアップ! USB オーディオインターフェイスは、サブ機として iBook G3 を使っていた頃に買った、M-AUDIO transit USB。もちろん MacOS 9.1 にも対応しています(笑)。幸運にも MBP に積んでいる10.6 に対応(ただし途中まで)していたドライバをダウンロード&インストールして動作確認してみれば、なんかおかしい。どうもサンプリングレートの同期が取れないみたいで、例えば 32bit の曲を MBP に入れると、早回し&バッファ分を二重再生しているような症状。

USB オーディオインターフェイスは、サブ機として iBook G3 を使っていた頃に買った、M-AUDIO transit USB。もちろん MacOS 9.1 にも対応しています(笑)。幸運にも MBP に積んでいる10.6 に対応(ただし途中まで)していたドライバをダウンロード&インストールして動作確認してみれば、なんかおかしい。どうもサンプリングレートの同期が取れないみたいで、例えば 32bit の曲を MBP に入れると、早回し&バッファ分を二重再生しているような症状。 それならばアナログ線でデッキと transit を繋いでやれとケーブルを探してみたのだけれど。どうでもいいケーブルは束であるクセに、肝心の RCA 2PIN – Stereo mini 線が見つからない。それはさておきイイ機会なので、ケーブルを仕分けして、本当にどうでもいいケーブルを捨てることにしました。それから、オーディオケーブルを求めて近くのホームセンターへ出陣。

それならばアナログ線でデッキと transit を繋いでやれとケーブルを探してみたのだけれど。どうでもいいケーブルは束であるクセに、肝心の RCA 2PIN – Stereo mini 線が見つからない。それはさておきイイ機会なので、ケーブルを仕分けして、本当にどうでもいいケーブルを捨てることにしました。それから、オーディオケーブルを求めて近くのホームセンターへ出陣。 そしてようやく、作業環境が整ったのです。録音には BIAS Peak Express を使いました。

そしてようやく、作業環境が整ったのです。録音には BIAS Peak Express を使いました。 録音したファイルは、Peak で1曲ごとにファイルを分割。そして曲の前後の背景ノイズ(なんせ元がエアチェックしたコンパクトカセットだったり、レコードだったりしましたから)を滑らかに処理して、AIFF(無圧縮)保存。

録音したファイルは、Peak で1曲ごとにファイルを分割。そして曲の前後の背景ノイズ(なんせ元がエアチェックしたコンパクトカセットだったり、レコードだったりしましたから)を滑らかに処理して、AIFF(無圧縮)保存。