最後に水槽住民たちのご紹介

まずは、最古参となっているカクレクマノミ。導入から4年強。成長とともに性格が少々キツくなってきていて、今回の再々立ち上げ作業中、水槽に手を入れるとカミつきにかかってきやがりました。そのくせ、ほんの少しでも立場が弱くなると引っ込み思案になったりもする繊細さも合わせ持っています。

まずは、最古参となっているカクレクマノミ。導入から4年強。成長とともに性格が少々キツくなってきていて、今回の再々立ち上げ作業中、水槽に手を入れるとカミつきにかかってきやがりました。そのくせ、ほんの少しでも立場が弱くなると引っ込み思案になったりもする繊細さも合わせ持っています。

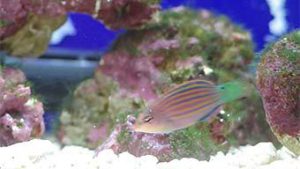

続いてニセモチノウオ。たしかカクレ導入から少し経過した頃に入れたので、4年目くらいでしょうか。今回のレイアウト変更で岩場周りに通路を多くとったのを幸い、巡回に勤しんで他の住民に必要以上にプレッシャーを与えています。こちらも成長とともに気が強くなってきていて、現時点ではコイツが水槽の主。いちばん小さいのにね。

続いてニセモチノウオ。たしかカクレ導入から少し経過した頃に入れたので、4年目くらいでしょうか。今回のレイアウト変更で岩場周りに通路を多くとったのを幸い、巡回に勤しんで他の住民に必要以上にプレッシャーを与えています。こちらも成長とともに気が強くなってきていて、現時点ではコイツが水槽の主。いちばん小さいのにね。

新規加入のフタイロカエルウオ。水が安定するまでに繁茂するであろう、珪藻の退治役としてギンポ系を探しているうちに出会ったヤツです。新参者でかつ少し痩せ気味でもあったので、水槽立ち上げの早い段階で導入し、しばらく単独飼育して粒餌に慣らして太らせました。もはやすっかり舌が肥えてグルマンになってしまってるでしょうから、珪藻取りには役立たないかも…。

新規加入のフタイロカエルウオ。水が安定するまでに繁茂するであろう、珪藻の退治役としてギンポ系を探しているうちに出会ったヤツです。新参者でかつ少し痩せ気味でもあったので、水槽立ち上げの早い段階で導入し、しばらく単独飼育して粒餌に慣らして太らせました。もはやすっかり舌が肥えてグルマンになってしまってるでしょうから、珪藻取りには役立たないかも…。

魚類は以上の3個体のみ。事務所に水槽を導入して10年くらいになりますが、その間にイロイロ入れて☆にしてきたこともあって、最近は動きが面白くて環境変化に強い小粒なヤツらを少数飼育する程度にしています。

続いて無脊椎。今回新たに入れたスカンクシュリンプは、1週間もしないうちに食殺されてしまいました。ライブロックの表面を掃除してくれるのを期待していたんですけどね。ほんとにもう、ニセモチめ。自分よりも高いヤツを食いやがって。お前もグルマンか。

続いて無脊椎。今回新たに入れたスカンクシュリンプは、1週間もしないうちに食殺されてしまいました。ライブロックの表面を掃除してくれるのを期待していたんですけどね。ほんとにもう、ニセモチめ。自分よりも高いヤツを食いやがって。お前もグルマンか。

そして、カクレ導入時に発見したイソギンチャクは、4年を過ぎても元気に成長しています。大きくなってから眺めてみるにタマイタぽい感じなのですけれど、それにしては過去にタマイタに入っていたカクレが棲みつかない。発見時の印象通り、サンゴイソギンなのかなぁ。

そしてそして、今回また新たな小型イソギンチャクを発見。たぶん、スカンクシュリンプと一緒に袋詰めされてきたのかと。ぱっと見、悪者に化ける雰囲気がなかったので経過を見送るつもりですが、ここまで透明だと、うちの水槽では暮らしていけないかもしれませんね。先住イソギン由来の褐虫藻を取り込めるか否かにかかってきそうです。

そしてそして、今回また新たな小型イソギンチャクを発見。たぶん、スカンクシュリンプと一緒に袋詰めされてきたのかと。ぱっと見、悪者に化ける雰囲気がなかったので経過を見送るつもりですが、ここまで透明だと、うちの水槽では暮らしていけないかもしれませんね。先住イソギン由来の褐虫藻を取り込めるか否かにかかってきそうです。

その他、掃除役として、マガキガイ4個体、シッタカ(ぽいの)4個体を入れてます。約3週間に渡った立ち上げ作業を終え、その間ライブロックについた藻類を貝類がどれだけ食べて減らしてくれたかというと… うーん、あんまり変わらない感じ。やっぱり藻類退治にはヤドカリを雇うのが順当ですかねぇ。ただ、経験上ヤドカリがいると貝類の死亡率が上がる傾向があるので、悩みどころではあるんですよね。

その他、掃除役として、マガキガイ4個体、シッタカ(ぽいの)4個体を入れてます。約3週間に渡った立ち上げ作業を終え、その間ライブロックについた藻類を貝類がどれだけ食べて減らしてくれたかというと… うーん、あんまり変わらない感じ。やっぱり藻類退治にはヤドカリを雇うのが順当ですかねぇ。ただ、経験上ヤドカリがいると貝類の死亡率が上がる傾向があるので、悩みどころではあるんですよね。

ともあれ、今はこんな感じです。このまま平和に過ごせるといいな。

イソギンのために照明を焚いていた隔離水槽で、珪藻が大繁茂。イソギンが調子を崩しつつあるような雰囲気。少し早いような気もしたのだけれど、取り急ぎ 60cm 水槽でライブロックを組み上げ、イソギンを退避させることにしました(写真では分かりづらいですが、2段目の左端に活着してます)。

イソギンのために照明を焚いていた隔離水槽で、珪藻が大繁茂。イソギンが調子を崩しつつあるような雰囲気。少し早いような気もしたのだけれど、取り急ぎ 60cm 水槽でライブロックを組み上げ、イソギンを退避させることにしました(写真では分かりづらいですが、2段目の左端に活着してます)。 過去の藻類繁茂の原因は、強すぎる LED 照明にもあったんじゃないかと疑っていたので、試しに天井ガラスに遮光板を載せてみることにしました。

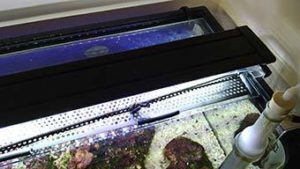

過去の藻類繁茂の原因は、強すぎる LED 照明にもあったんじゃないかと疑っていたので、試しに天井ガラスに遮光板を載せてみることにしました。 ガラス板に載せたところ。幅 60cm の水槽に対し、遮光板は幅 40cm。イソギンがいる範囲を覆わないよう片側に寄せて設置しておきました。その後イソギンは移動することもなく、どうやらフル光量がお好みの様子。

ガラス板に載せたところ。幅 60cm の水槽に対し、遮光板は幅 40cm。イソギンがいる範囲を覆わないよう片側に寄せて設置しておきました。その後イソギンは移動することもなく、どうやらフル光量がお好みの様子。 パンチ穴を通した光で、水槽内はいくつものスポットライトで照らされるようになるのかなーと少し期待していたのですが、実際には光がパンチ穴を通過する際に干渉を起こすようで、線状に落ちてました。パンチ穴がアルミ板に占める割合は感覚的に4割程度だと思うのですけど、遮光板の下は「なんとなく暗いように見える」程度。思っていたより、明るい。ガラス板と水面とでかなり散乱しているのかもしれませんね。

パンチ穴を通した光で、水槽内はいくつものスポットライトで照らされるようになるのかなーと少し期待していたのですが、実際には光がパンチ穴を通過する際に干渉を起こすようで、線状に落ちてました。パンチ穴がアルミ板に占める割合は感覚的に4割程度だと思うのですけど、遮光板の下は「なんとなく暗いように見える」程度。思っていたより、明るい。ガラス板と水面とでかなり散乱しているのかもしれませんね。 8/8 にフタイロカエルウオ(新加入)、8/14 にカクレクマノミ、8/15 にスカンクシュリンプ(新加入)、そして 8/16 にニセモチノウオを移植して、これにて一件落着。この記事を記している時点(34日目)まで、大きなトラブルに見舞われることもなく、無難に推移しています。

8/8 にフタイロカエルウオ(新加入)、8/14 にカクレクマノミ、8/15 にスカンクシュリンプ(新加入)、そして 8/16 にニセモチノウオを移植して、これにて一件落着。この記事を記している時点(34日目)まで、大きなトラブルに見舞われることもなく、無難に推移しています。 キレイに洗った水槽を新しい水槽台に乗せ、キレイに洗ったとは言い難い底砂を投入。底の構造は、考え直すのも面倒だし実績もなくはないので、

キレイに洗った水槽を新しい水槽台に乗せ、キレイに洗ったとは言い難い底砂を投入。底の構造は、考え直すのも面倒だし実績もなくはないので、 しばらくスキマーを回してみたものの、排水の状態は変わらず。底砂の奥底に溜まって洗い流せなかったであろう様々な有機物やら、底砂洗浄時に大量死したであろうゴカイを筆頭にする魑魅魍魎の腐敗が原因なのでしょう。そこで、底砂をガーっと攪拌しながら海水を出来るだけ抜き、買ってきた硝化菌を底砂内部へスポイト注入。

しばらくスキマーを回してみたものの、排水の状態は変わらず。底砂の奥底に溜まって洗い流せなかったであろう様々な有機物やら、底砂洗浄時に大量死したであろうゴカイを筆頭にする魑魅魍魎の腐敗が原因なのでしょう。そこで、底砂をガーっと攪拌しながら海水を出来るだけ抜き、買ってきた硝化菌を底砂内部へスポイト注入。 そして人工海水を再注入。何かが反応している風の白濁具合。今回利用した硝化菌は、使用法からして酸素呼吸するっぽいので、排水されない程度の強さでスキマーを稼働。

そして人工海水を再注入。何かが反応している風の白濁具合。今回利用した硝化菌は、使用法からして酸素呼吸するっぽいので、排水されない程度の強さでスキマーを稼働。 バクテリア投入から1日半が経過する頃には、水の濁りがだいぶ取れてきました。スキマーを強めにかけて排水された水の匂いを嗅いでみると、かすかに下水臭がするかな、くらい。ぼちぼち、次のステップに進んでも良さそうな気配。

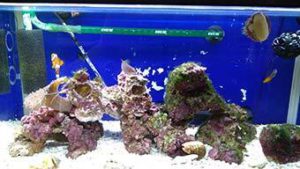

バクテリア投入から1日半が経過する頃には、水の濁りがだいぶ取れてきました。スキマーを強めにかけて排水された水の匂いを嗅いでみると、かすかに下水臭がするかな、くらい。ぼちぼち、次のステップに進んでも良さそうな気配。 今回の再立ち上げで使用する分のライブロックの移植が完了。照明を使用しない今のうちが芝刈りのチャンスなので、マガキガイやシッタカたちのアクセスが良いよう、ライブロックは平置きにしておきましたよ、と。

今回の再立ち上げで使用する分のライブロックの移植が完了。照明を使用しない今のうちが芝刈りのチャンスなので、マガキガイやシッタカたちのアクセスが良いよう、ライブロックは平置きにしておきましたよ、と。