最後に水槽住民たちのご紹介

まずは、最古参となっているカクレクマノミ。導入から4年強。成長とともに性格が少々キツくなってきていて、今回の再々立ち上げ作業中、水槽に手を入れるとカミつきにかかってきやがりました。そのくせ、ほんの少しでも立場が弱くなると引っ込み思案になったりもする繊細さも合わせ持っています。

まずは、最古参となっているカクレクマノミ。導入から4年強。成長とともに性格が少々キツくなってきていて、今回の再々立ち上げ作業中、水槽に手を入れるとカミつきにかかってきやがりました。そのくせ、ほんの少しでも立場が弱くなると引っ込み思案になったりもする繊細さも合わせ持っています。

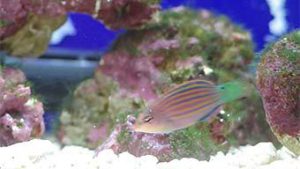

続いてニセモチノウオ。たしかカクレ導入から少し経過した頃に入れたので、4年目くらいでしょうか。今回のレイアウト変更で岩場周りに通路を多くとったのを幸い、巡回に勤しんで他の住民に必要以上にプレッシャーを与えています。こちらも成長とともに気が強くなってきていて、現時点ではコイツが水槽の主。いちばん小さいのにね。

続いてニセモチノウオ。たしかカクレ導入から少し経過した頃に入れたので、4年目くらいでしょうか。今回のレイアウト変更で岩場周りに通路を多くとったのを幸い、巡回に勤しんで他の住民に必要以上にプレッシャーを与えています。こちらも成長とともに気が強くなってきていて、現時点ではコイツが水槽の主。いちばん小さいのにね。

新規加入のフタイロカエルウオ。水が安定するまでに繁茂するであろう、珪藻の退治役としてギンポ系を探しているうちに出会ったヤツです。新参者でかつ少し痩せ気味でもあったので、水槽立ち上げの早い段階で導入し、しばらく単独飼育して粒餌に慣らして太らせました。もはやすっかり舌が肥えてグルマンになってしまってるでしょうから、珪藻取りには役立たないかも…。

新規加入のフタイロカエルウオ。水が安定するまでに繁茂するであろう、珪藻の退治役としてギンポ系を探しているうちに出会ったヤツです。新参者でかつ少し痩せ気味でもあったので、水槽立ち上げの早い段階で導入し、しばらく単独飼育して粒餌に慣らして太らせました。もはやすっかり舌が肥えてグルマンになってしまってるでしょうから、珪藻取りには役立たないかも…。

魚類は以上の3個体のみ。事務所に水槽を導入して10年くらいになりますが、その間にイロイロ入れて☆にしてきたこともあって、最近は動きが面白くて環境変化に強い小粒なヤツらを少数飼育する程度にしています。

続いて無脊椎。今回新たに入れたスカンクシュリンプは、1週間もしないうちに食殺されてしまいました。ライブロックの表面を掃除してくれるのを期待していたんですけどね。ほんとにもう、ニセモチめ。自分よりも高いヤツを食いやがって。お前もグルマンか。

続いて無脊椎。今回新たに入れたスカンクシュリンプは、1週間もしないうちに食殺されてしまいました。ライブロックの表面を掃除してくれるのを期待していたんですけどね。ほんとにもう、ニセモチめ。自分よりも高いヤツを食いやがって。お前もグルマンか。

そして、カクレ導入時に発見したイソギンチャクは、4年を過ぎても元気に成長しています。大きくなってから眺めてみるにタマイタぽい感じなのですけれど、それにしては過去にタマイタに入っていたカクレが棲みつかない。発見時の印象通り、サンゴイソギンなのかなぁ。

そしてそして、今回また新たな小型イソギンチャクを発見。たぶん、スカンクシュリンプと一緒に袋詰めされてきたのかと。ぱっと見、悪者に化ける雰囲気がなかったので経過を見送るつもりですが、ここまで透明だと、うちの水槽では暮らしていけないかもしれませんね。先住イソギン由来の褐虫藻を取り込めるか否かにかかってきそうです。

そしてそして、今回また新たな小型イソギンチャクを発見。たぶん、スカンクシュリンプと一緒に袋詰めされてきたのかと。ぱっと見、悪者に化ける雰囲気がなかったので経過を見送るつもりですが、ここまで透明だと、うちの水槽では暮らしていけないかもしれませんね。先住イソギン由来の褐虫藻を取り込めるか否かにかかってきそうです。

その他、掃除役として、マガキガイ4個体、シッタカ(ぽいの)4個体を入れてます。約3週間に渡った立ち上げ作業を終え、その間ライブロックについた藻類を貝類がどれだけ食べて減らしてくれたかというと… うーん、あんまり変わらない感じ。やっぱり藻類退治にはヤドカリを雇うのが順当ですかねぇ。ただ、経験上ヤドカリがいると貝類の死亡率が上がる傾向があるので、悩みどころではあるんですよね。

その他、掃除役として、マガキガイ4個体、シッタカ(ぽいの)4個体を入れてます。約3週間に渡った立ち上げ作業を終え、その間ライブロックについた藻類を貝類がどれだけ食べて減らしてくれたかというと… うーん、あんまり変わらない感じ。やっぱり藻類退治にはヤドカリを雇うのが順当ですかねぇ。ただ、経験上ヤドカリがいると貝類の死亡率が上がる傾向があるので、悩みどころではあるんですよね。

ともあれ、今はこんな感じです。このまま平和に過ごせるといいな。

白点病が蔓延した水槽を立ち上げ直し、他界したクマノミの代わりにカクレクマノミを導入したものの、暴君ミスジリュウキュウスズメダイ(当時6年目)にプレッシャーをかけられる毎日。そこで、カクレの避難壕にタマイタダキイソギンチャクを導入したわけですが…。

白点病が蔓延した水槽を立ち上げ直し、他界したクマノミの代わりにカクレクマノミを導入したものの、暴君ミスジリュウキュウスズメダイ(当時6年目)にプレッシャーをかけられる毎日。そこで、カクレの避難壕にタマイタダキイソギンチャクを導入したわけですが…。 導入から2週間ほどで白化。ウチの水槽には冷却装置がなく、夏場の水温が32度くらいまで上がるのが原因か、褐虫藻が抜けた様子。

導入から2週間ほどで白化。ウチの水槽には冷却装置がなく、夏場の水温が32度くらいまで上がるのが原因か、褐虫藻が抜けた様子。 導入から1年で大きさ半減。この頃は、月1回の頻度で刺身の切れ端を与えてました。

導入から1年で大きさ半減。この頃は、月1回の頻度で刺身の切れ端を与えてました。 導入当初は手の甲くらいの大きさだったものが、2年経過したこの夏場から急激に衰退し、高さ2cmの500円玉大まで縮小。定住生活から放浪生活にかわり、光を避けている印象を受けています。以前、独立したクマノミ水槽を立てていたときに導入したタマイタも、その末期に同じような行動をとっていたので、恐らく緩やかな死を迎えているのでしょう。

導入当初は手の甲くらいの大きさだったものが、2年経過したこの夏場から急激に衰退し、高さ2cmの500円玉大まで縮小。定住生活から放浪生活にかわり、光を避けている印象を受けています。以前、独立したクマノミ水槽を立てていたときに導入したタマイタも、その末期に同じような行動をとっていたので、恐らく緩やかな死を迎えているのでしょう。 水槽を大掃除しているときに、ちっこいイソギンぽい生物を再発見。実は前年の秋頃にその存在は認識していたものの、ミスジが底砂を巻き上げるおかげで見失っていたのですわ。発見当時は上からしか観察できなかったので、オニヒトデにも似た外観にイヤな印象しか受けなかったんですけど、横から見たら明らかにイソギンだったよ、と。相変わらず濃い色してたので、水槽照明がよく当たるところに置いておきました。しっかし、どこから紛れ込んできたのやら。

水槽を大掃除しているときに、ちっこいイソギンぽい生物を再発見。実は前年の秋頃にその存在は認識していたものの、ミスジが底砂を巻き上げるおかげで見失っていたのですわ。発見当時は上からしか観察できなかったので、オニヒトデにも似た外観にイヤな印象しか受けなかったんですけど、横から見たら明らかにイソギンだったよ、と。相変わらず濃い色してたので、水槽照明がよく当たるところに置いておきました。しっかし、どこから紛れ込んできたのやら。 高水温となる夏場をやり過ごした後も、白化もせずに色が濃いまま。しかも、1年前は1円玉くらいだったのが、500円玉にまで成長(ただし薄っぺらい)。やはり、天然環境で育ったタマイタと違い、小さな頃から水槽で暮らしていると、悪環境が当たり前になるんでしょうかね。雰囲気からすると、サンゴイソギンチャクぽいような。少なくとも、はた迷惑なヤツではなさそうなので、このまま推移を眺めてみるつもりでおります。

高水温となる夏場をやり過ごした後も、白化もせずに色が濃いまま。しかも、1年前は1円玉くらいだったのが、500円玉にまで成長(ただし薄っぺらい)。やはり、天然環境で育ったタマイタと違い、小さな頃から水槽で暮らしていると、悪環境が当たり前になるんでしょうかね。雰囲気からすると、サンゴイソギンチャクぽいような。少なくとも、はた迷惑なヤツではなさそうなので、このまま推移を眺めてみるつもりでおります。