普段使い用のカメラバッグを数年前に廃棄していたので、中古の PENTAX K-S1 導入に合わせて新しいカバンを購入することにしました。

小型単焦点レンズを装着した小型一眼レフと、もう1本レンズを入れられる、上部に持ち手のついた、できるだけ小さい、お手頃価格のショルダーバッグ、という条件で選んだのが、ハクバから出ていた OUTDOOR PRODUCTS ブランドの「カメラショルダーバッグ03」。色は迷うことなく、ネイビー(このブランドではそんな刷り込みが…)。

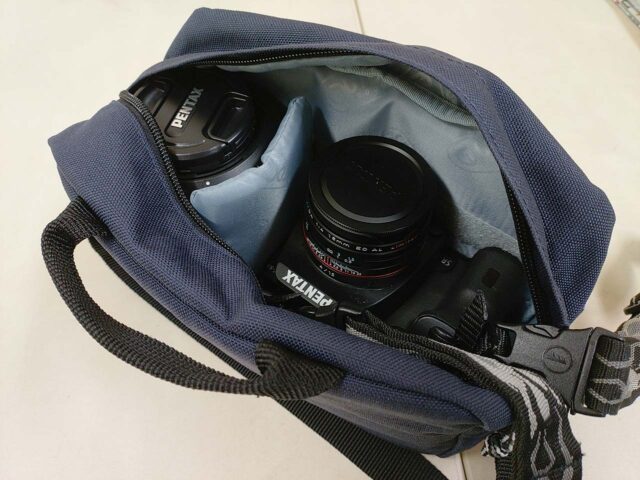

サイズ感は「ぶ厚いウェストポーチ」。内寸は W210 × H130 × D90mm。DA 40mm Limited(以下、Limited は Ltd. と記載)を装着した K-S1 が、レンズ前向き・底面下向きでスッと収まりました。DA 21mm Ltd. では少し内壁を押し気味になるけれど、余り気にはならない範疇。K-S1 より微妙に厚い K-S2 でも同じようなレベル。

より長い DA 15mm Ltd. をつけた時は、正面ポケットにモノを入れないのであればカメラ底面を下にしても入らなくはないけれど、背面を下にした方が無難な感じ。さらに長い DA 35mm Macro Ltd. になると背面下向き確定で、K-S2 との組み合わせではレンズの先端が仕切り上辺と同じくらいの高さで収まりました。

K-S1 / K-S2 の幅で仕切りを合わせたとき、その横にできるスペースには、フードを逆被せにした HD DA 55-300mm F4.5-6.3 ED PLM WR RE がすっぽり収まりました。であるならば、私の持っている単焦点レンズたちなら、どれも入るだろうよ、と。

仕切りを外したときに、どれくらい長いレンズまで入るか試してみたところ、フードを逆被せした smc DA 17-70mm F4 AL[IF]SDM を装着した K-S2 が、側面を下にして、長手方向に 2cm ほど余裕を残して収まりました。なお、カメラのショルダーストラップを仕舞い込もうとすると意外に嵩張るので、このカバンではハンドストラップまで、とするのが良さそう。

ちなみに、過去(K-S2 導入時)に普段使い用にあてていたのは、Bianchi フォトショルダー「EBPI-04」。カメラバッグに見えない小洒落たカバンで、撮影用途外でも違和感なし。購入から5〜6年で合皮がボロボロと崩れはじめ、廃棄に至りました。

実用面では、ちょっと持ち上げたい時や、ちょっと引き寄せたい時に、長いショルダーベルトをたぐってバランスよく掴まなくてはならない点が、少しばかりストレスでした。今回のバッグ選定にあたって、上部に持ち手があることを条件に入れたのは、その経験から。