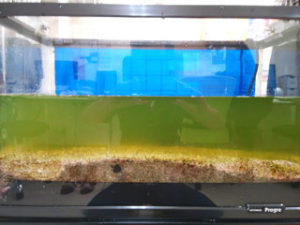

まだ暖かかった10月あたりからだったか、事務所の60cm海水魚水槽に藻が繁茂するようになってきました。ガラス面にガッチリ張り付く緑色したヤツラと、茶色いトロロ状のヤツラです。外部フィルター(EHEIM 2215)をキレイにしたり、水交換をマメにしたり、スクレーパーで対抗したりしていたのですが、さいきんでは週末にキレイにしても週の半ばにはガラスが藻に覆われてくる始末。写真は膜を張ったような水面であります。これは大掛かりにドウニカしてやらないとマズイレベルぽい。

まだ暖かかった10月あたりからだったか、事務所の60cm海水魚水槽に藻が繁茂するようになってきました。ガラス面にガッチリ張り付く緑色したヤツラと、茶色いトロロ状のヤツラです。外部フィルター(EHEIM 2215)をキレイにしたり、水交換をマメにしたり、スクレーパーで対抗したりしていたのですが、さいきんでは週末にキレイにしても週の半ばにはガラスが藻に覆われてくる始末。写真は膜を張ったような水面であります。これは大掛かりにドウニカしてやらないとマズイレベルぽい。

実は1年前も同じ状態に陥り、1日でドウニカしたら水環境がドウニカなってしまった経験を踏まえ、今回は少し腰を据えて対応することにしました。

まずはホコリを被っていた60cmスリム水槽とヒーターとスキマーを持ち出して、生体の避難小屋の準備。比較的キレイと思われる稼働中の水槽の中層から汲み出した海水と人工海水を2:1くらいの割合でブレンドして注水。さらに、エーハイムをそのまま引っ越して、元水槽と同じような水質を維持できる様にしました。

まずはホコリを被っていた60cmスリム水槽とヒーターとスキマーを持ち出して、生体の避難小屋の準備。比較的キレイと思われる稼働中の水槽の中層から汲み出した海水と人工海水を2:1くらいの割合でブレンドして注水。さらに、エーハイムをそのまま引っ越して、元水槽と同じような水質を維持できる様にしました。

水が温まった所で、手早くキレイにしたライブロックをドカドカと投入。そして、生体を移植。

水が温まった所で、手早くキレイにしたライブロックをドカドカと投入。そして、生体を移植。

もっとも、生体と言っても、リュウキュウミスジスズメダイ(飼育4年)とクマノミ(同3年)のほかは、クリーナーの貝くらいしか居ないのですが…。クマノミとセット導入したタマイタダキイソギンチャクは縮小に縮小を重ね、つい最近、どこかに消え失せてしまいました。そうした状況が、環境を激変させてしまう恐れのある大掃除に踏み切れた背景にあったりします。

空になった本水槽。ガラスはキレイな緑色、底砂はドヨドヨ。なんとなーく呆然としつつ、こっから先の手順を考えながら、しばし一服。

空になった本水槽。ガラスはキレイな緑色、底砂はドヨドヨ。なんとなーく呆然としつつ、こっから先の手順を考えながら、しばし一服。

まずはガラス面をキレイにすることにしました。用意したのは、コトブキのセリウムスポンジ。流し用のスコッチブライトと何が違うのか良く分かりませんが、間違えて食器を洗わない様にする意味も込めて専用品を買っていたのでした。一般の柔らかスポンジの色は黄色いけど、コレは白色してます。

まずはガラス面をキレイにすることにしました。用意したのは、コトブキのセリウムスポンジ。流し用のスコッチブライトと何が違うのか良く分かりませんが、間違えて食器を洗わない様にする意味も込めて専用品を買っていたのでした。一般の柔らかスポンジの色は黄色いけど、コレは白色してます。

緑色した藻は、なかなかの強敵。結構長いこと、ガラス面をガシガシゴシゴシ洗ってました。結果、ガラスぴかぴか水青汁。この後、底砂を手で軽く撹拌しながらサイフォン排水。さらに人工海水を足して撹拌して排水すること3〜4回。

緑色した藻は、なかなかの強敵。結構長いこと、ガラス面をガシガシゴシゴシ洗ってました。結果、ガラスぴかぴか水青汁。この後、底砂を手で軽く撹拌しながらサイフォン排水。さらに人工海水を足して撹拌して排水すること3〜4回。

一昨年の秋に水槽をリセットした際、厚目に敷いた底砂の上に鉢底ネットを被せ、さらに底砂を敷くような構造にしていました。そこで、鉢底ネット上の底砂を半分くらいバケツに取り出して、おおよそ澱みがなくなるまで人工海水で洗浄。水槽側では、注水→ネットより上の砂だけ撹拌→排水、を何度か繰り返し、最後に均した上からバケツでキレイにした底砂で覆いかぶせるようにしました。

底砂の準備が整ったところで、人工海水を注水し、パワーヘッドとヒーターとスキマーを稼働。あとはしばらく放置したのち、適当と思われるタイミングで外部フィルターを戻し、ライブロックを戻し、生体を戻してオシマイということになります。

底砂の準備が整ったところで、人工海水を注水し、パワーヘッドとヒーターとスキマーを稼働。あとはしばらく放置したのち、適当と思われるタイミングで外部フィルターを戻し、ライブロックを戻し、生体を戻してオシマイということになります。

ただし。今回の作戦は、鉢底ネットよりも下からイヤナモノが大量に流出していないこと、そして、ブ厚い底砂に潜んでいるであろう魑魅魍魎たちに全換水した人工海水の熟成を当面の間任せられることにかかっています。まぁ、ロジックとしては間違っていないような気がするんですけれど、実際のところ、どうなることやら。しばらく様子見です。

9月半ばを過ぎたあたりから、ようやく涼やかな風が吹き始めて来た沖縄。今年は例年になく蒸し暑かったなぁ。事務所備え付けのクーラーを除けば、これといって冷却設備のない60cm水槽の水温も、ようやく30度を超えることがなくなって参りました。

9月半ばを過ぎたあたりから、ようやく涼やかな風が吹き始めて来た沖縄。今年は例年になく蒸し暑かったなぁ。事務所備え付けのクーラーを除けば、これといって冷却設備のない60cm水槽の水温も、ようやく30度を超えることがなくなって参りました。 まずは、キイロダカラを2個体。本当は馬力のあるシッタカが欲しかったのですが、何故かしらねどこの1年くらい、在庫が薄い状態が続いているんですよね。

まずは、キイロダカラを2個体。本当は馬力のあるシッタカが欲しかったのですが、何故かしらねどこの1年くらい、在庫が薄い状態が続いているんですよね。 そして新たな芝刈り要員として、クリイロサンゴヤドカリを1個体動員。

そして新たな芝刈り要員として、クリイロサンゴヤドカリを1個体動員。 そんな訳でツマジロが使っていた貝殻や転居用に入れていた貝殻がゴロゴロしている水槽になっていた所為か、導入2日目にしてクリイロくんが引っ越しました。

そんな訳でツマジロが使っていた貝殻や転居用に入れていた貝殻がゴロゴロしている水槽になっていた所為か、導入2日目にしてクリイロくんが引っ越しました。 【2月5日】

【2月5日】 そんな次第で、エアー用チューブでサイフォンしながら、試験的にスクレーパーで藻を軽くこそぎ落としてみました(約7L交換)。

そんな次第で、エアー用チューブでサイフォンしながら、試験的にスクレーパーで藻を軽くこそぎ落としてみました(約7L交換)。 【2月9日】

【2月9日】 【2月11日】

【2月11日】 それでもスポンジや濾剤をゆすいでみれば、やっぱ、まっ茶色。少しツーンと鼻に来る藻類臭も、もれなくプレゼント。

それでもスポンジや濾剤をゆすいでみれば、やっぱ、まっ茶色。少しツーンと鼻に来る藻類臭も、もれなくプレゼント。