少々悩んでいたのが、塗装方法。アカシア集成材の色柄を気に入っていたので、当初はクリア塗装で済ますつもりでおりました。ただ、集成材を構成する木片によっては表面に結構なザラつきがみられたので、との粉を利用した方が良さそうに思え、そうなると染色とセットにした方が妥当そうに思えてきたのです。たまたま部材が1点余ったので、実地検証して決めることにしました。

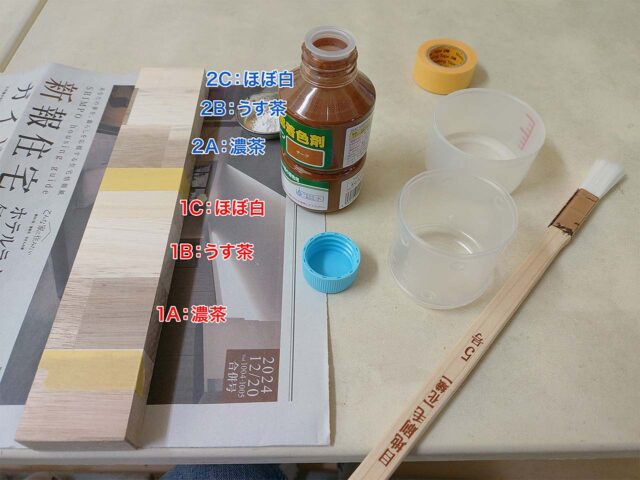

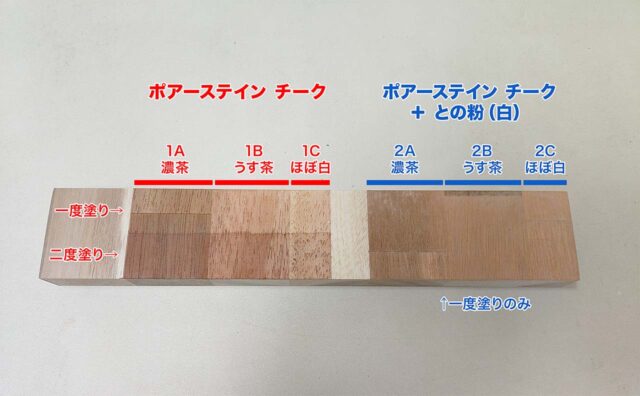

着色剤は、和信ポアーステインのチーク。との粉も和信の白。同一部材上に、着色剤原液を一度塗り/二度塗りしたものと、着色剤原液で溶いたとの粉を一度塗りし乾燥後に擦り落としたものを並べ、最後にクリアのスプレー式プライマーを全体に塗布した比較見本を作成しました。

との粉つき(2A-2C)は「白」という色選択が悪かったせいか、全体にボンヤリ。下地の色の違いが判然としなくなり、折角の寄木模様を損ないそうなので、却下。一方、着色剤だけ(1A-1C)の場合、一度塗り程度の色付きならそれぞれの特徴を活かせそうだけど、うっすい色を広い面にムラなくハケ塗りする自信、全くありません。

結論。との粉も染色もなし。クリア塗装でいきましょう。

ということで、との粉が吹き溜まる箇所を減らすため後工程に回すつもりでいた、平置き(兼スピーカー・ユニット保護)用のゴム脚ネジ穴4点を塗装前に開けることにする。

ハンドドリルで穴を開け、サンドペーパーで穴周辺を均し、塗装工程へと進む。