今回のスピーカー制作にかかった費用を以下にまとめます。ただし、木工用ボンドやサンドペーパーなど、手持ちの汎用的な消耗品については割愛しています。あとで吸音材を買うかも知れませんけど、それはまたそれとして。

| 品名 | 税込額 | 備考 |

|---|---|---|

| NFJ 2.5インチ フルレンジスピーカーユニット | 2,240 | 4Ω/15W/MAX30W, 2個まとめ |

| NFJ 2.5インチ パッシブラジエーター | 1,000 | 2個まとめ |

| MDF 450×600×9mm | 645 | |

| MDF 裁断・穴あけ加工 | 2,800 | |

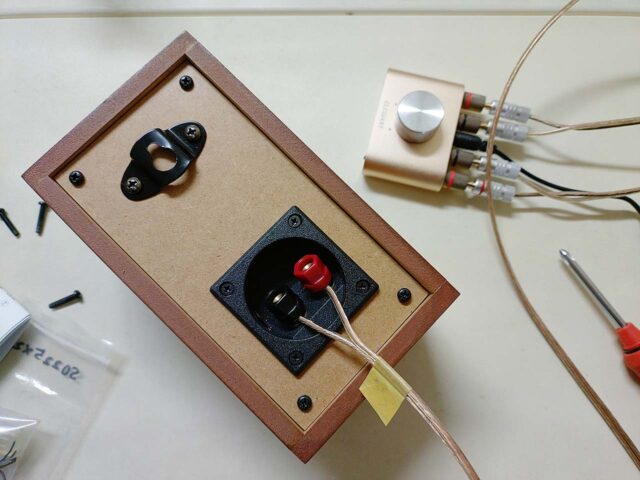

| NFJ 埋込型スピーカーターミナル [高品質版] | 720 | 2個まとめ |

| NFJ 小型スピーカー壁掛け金具 汎用ブラケット | 130 | 小 48mm×26mm、2枚1組 |

| ムラコシ オニメE M4×10mm | 810 | 10本入、8本使用 |

| 爪付Tナット(ウィット)W1/4 | 442 | 鉄/三価ホワイト、8本入、2本使用 |

| マグネット吸着用スチールプレート丸型 φ10mm | 498 | 0.4mm厚、10枚入、2枚使用 |

| ナベワッシャーヘッド タッピング M3×10mm | 323 | 鉄/三価ブラック、10本入、8本使用 |

| サラタッピング M3×10mm | 312 | 鉄/三価ブラック、10本入、8本使用 |

| ナベタッピング M4×10mm | – | 所有在庫、4本使用 |

| エスコ ナベ頭小ねじ M4×20mm | – | 所有在庫、8本使用 |

| 和信ペイント ポアーステイン チーク 130ml | 581 | 所有在庫(ほぼ未使用品)、1/3 使用 |

| アサヒペン 木部用プライマー 300mL | – | 所有在庫、1/4 使用 |

| 和信ペイント 水性ウレタンニス 130ml | – | 所有在庫、1/4 使用 |

| 3Mスコッチ 超強力接着剤 プレミアゴールド スーパー多用途2 | 686 | ホワイト、20g |

| セメダイン ウッドシール SY-003 500g | – | 所有在庫 |

| AMIUKON 24K 金メッキ バナナプラグ AWG-18AWG | – | 所有在庫、4本使用 |

| 合計 | 11,187 |

さて。独自設計で1点モノだから仕方ないのだけれど、エンクロージャーのパネル代 3,445円(645+2,800)は、いささか高くついてますね。関連部品まで含めると、市販自作キットのコストパフォーマンスの高さが窺えるってものです。

さらに今回は、鬼目ナットやインチ規格の爪付Tナット、マグネット吸着用スチールプレートなど、あまり一般的ではないパーツを使用したおかげで、やけに締結部品代が高くなりました。

その一方で、塗装関係は昨年のサブウーファー&小型スピーカー制作時の在庫消化に努めたので、追加費用0円で済ませられてヨカッタです。

材料費の合計、1万1千円、か。当初想定よりも高くなってしまいましたが、慣らし開始直後から良い感じに育ちそうな予感がありますし、パッシブ・ラジエーターを使うとどうなるのかな?なんて好奇心も満たされましたし、まぁ趣味の一環としてはソンナモノでありましょう。はい、もちろんオッケーです。