1ヶ月ほど前から、パロマ製グリル付きテーブルコンロ(IC-N86KB-L)の天面バーナー2基とも、点火して操作ボタンから手を離すと自動消火されてしまう(しばらく押しっぱなしにしてやると点火を維持する)状態が続いておりまして。

電池が切れているわけでなし(おしらせサインも消灯状態)、最初はバーナー中央に鎮座する温度センサーの汚れを疑い、清掃してみたのです。そしたら、多少は改善しました。ただし半日ほどの間だけ。

そこでパロマのサービスサイトから取扱説明書をダウンロードして「よくあるご質問」を確認したところ、「乾電池が消耗してくると安心・安全機能が作動しなくなるので、操作ボタンを押したとき点火していても、安全のため手を離すと消火するようになります。」とのこと。

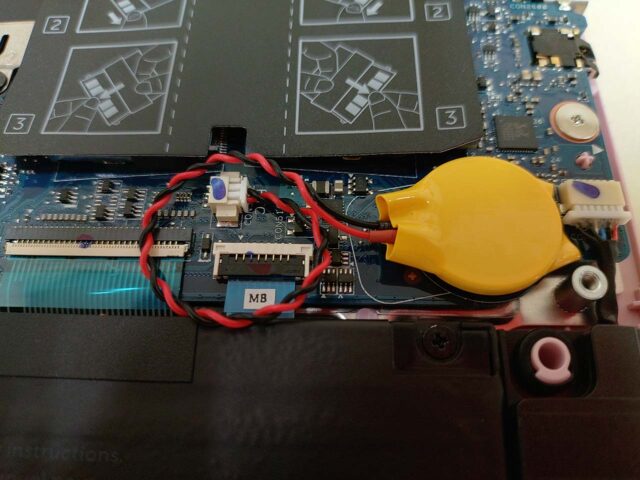

であるならばと、乾電池をバッテリーチェッカーにかけてみたら、やけに針が揺らぐ。

これはあれだ。電極が汚れて接触不良を起こしているに違いない。自動消火に至る原因も同じかもしれないと、乾電池の両極をピカールで軽く磨いてみたのです。したら、バッテリーチェッカーの針の揺らぎが収まり、GOOD と WEAK の境界あたりをピタッと指しました。

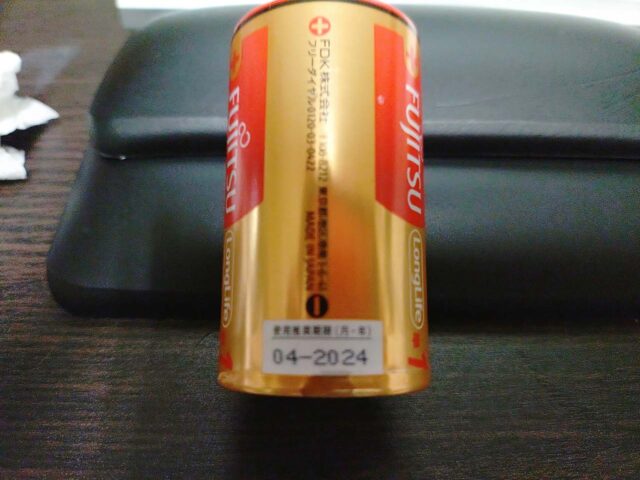

それだけ残っていれば十分じゃないかな…と、乾電池を眺めているうち「04-2024」と刻印された数字が目に入る。製造年月かな?と思ったら、推奨使用期限でした。あれま。1年半以上前に終わってんじゃん。

それでも、せっかく清掃したのだからと、電池を戻して接点磨き効果を確認してみたところ、片方のバーナーだけ改善が見られました。つくづく、揺らぐなぁ。

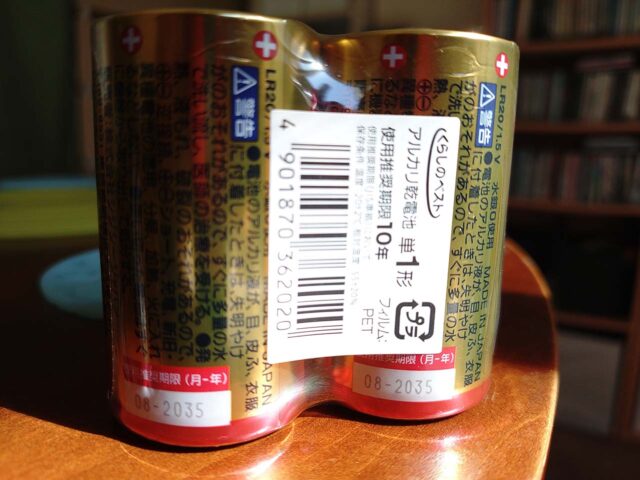

といった次第で、新品電池を購入。使用推奨期限は「08-2035」、ほぼ 10年先。さっそくコンロに取り付けてみたら、着火の火花の出も音も、段違い。元気すぎて、引くくらいでした。当然というべきか、自動消火されることもなく、安定して点火状態を維持しております。

今回の教訓といたしましては。電池交換を求める「おしらせサイン」が点灯していなくとも、電力不足で自動消火機能が働いてしまう絶妙な電池残量に陥っている場合があるようだよ、と。温度センサー周辺を清掃しても効果がない場合は、ひとまず電池交換を試してみると良いかもね、と。そして、やっぱ取扱説明書は大事だよね、といったあたりで。