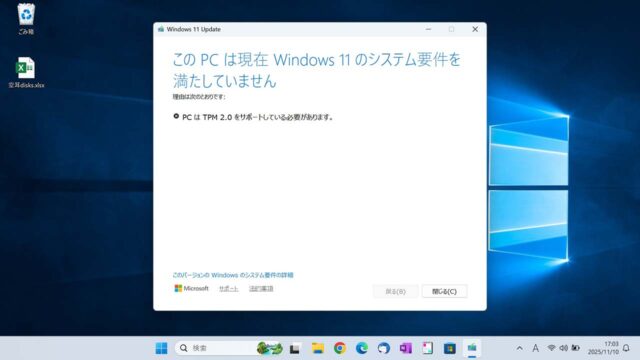

11月、DELL Inspiron 13 の CMOS 電池が切れていたとき、そのまま起動を続けて表示されたのが「Windows 11 のシステム要件を満たしてません」で「PC は TPM 2.0 をサポートしている必要があります」というダイアログ。

恐ろしいことに、このノートパソコンは、いつの間にか Windows 10 から 11 に自動アップデートされていたという過去をもつのですが(単に私が忘れてただけなら、それはそれで恐ろしい)、その後さらなる Windows 11 の自動アップデートがなされている過程でエラーとなり、そのまま電池切れに突入していた気配。

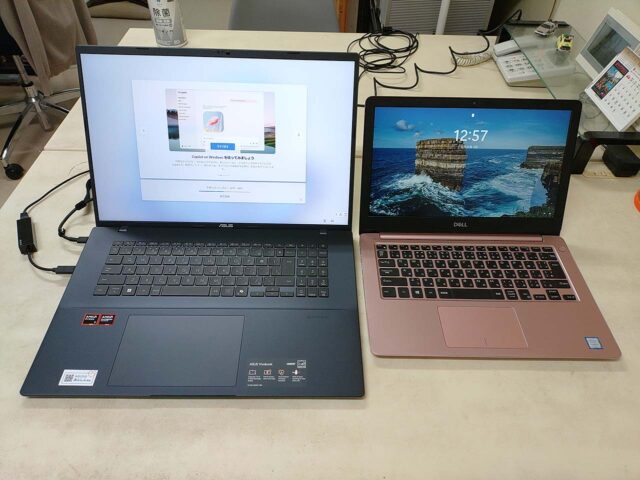

そもそものところで、購入から6年が経過したエントリークラスのノートパソコンが、どの段階の Windows 11 にまで対応できるのか分からなかったのだけれど、とりあえず、上げられるところまで上げてみよう、という気になりました。

前段として、インストール済みバージョン(22H2)に対する全更新パッチをあてておく。この時点の Windows 11 の最新版は 25H2 で、さらにその前に 23H2 が存在するのだけれど、先のダイアログの通りインストール要件から外れているためか、その後新しい更新候補はリストアップされず。

ともあれ、まずは TMP 2.0 をアクティブにしてみる。再起動して BIOS に入り、「Advanced Boot Options」の「Enable Legacy Option ROMs」を「Disable」に、さらに「Secure Boot」を「Enable」に設定。

再起動し、デバイスマネージャーで「トラステッド プラットフォーム モジュール 2.0(=TPM 2.0)」が有効になっていることを確認。そこで改めて Windows update を見てみたのだけれど、前回同様、新しいアップデーターは姿を現さず。なんでよ。

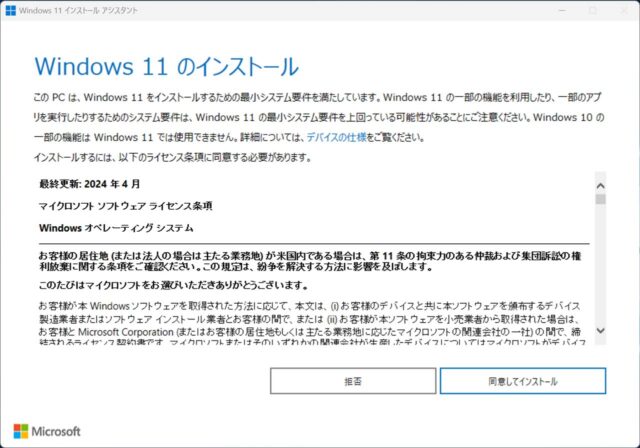

ネット上の情報を探してみると「インストールアシスタント」から入れ直すと良い結果(最新版のインストール)に至る場合があるらしい。そこで「インストールアシスタント」をダウンロードし、実行。「PC正常性チェックアプリ」のダウンロードと実行を求められたので、指示に従う。

その結果は「この PC は Windows 11 の要件を満たしています」。だからよ。

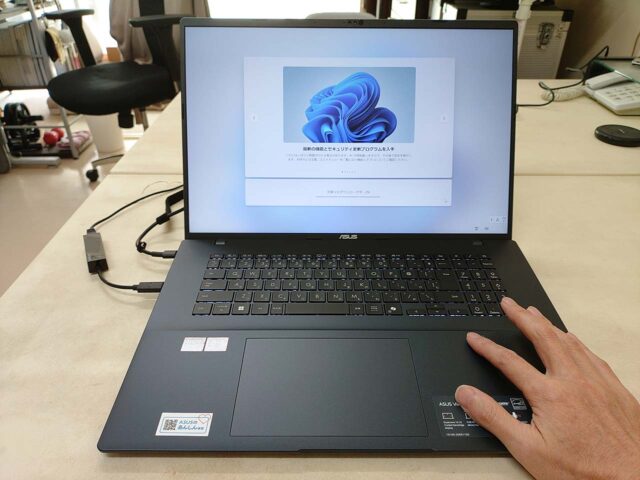

そのまま「インストールアシスタント」から Windows 11 のインストールを開始。

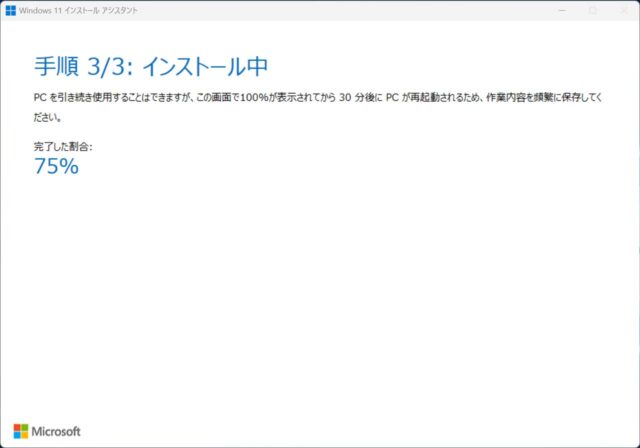

お。なんかいけそうじゃん。

1時間半後、インストールが完了してみれば。

22H2 のままじゃん。

Windows 11 は(特に最新版は)、Microsoft アカウントとの紐づきが強まっているらしいので、改めてログインし直してみる。だがしかし、何か改善された気配もなく、あぁこれはムリなんだろうな、と思って電源を落としたのでした。

そして1ヶ月が経過。先週、久々に電源を入れてみれば。

見慣れぬ画面でウェルカム。確認してみたら、25H2 になってました。

インストール日が作業日と同じなので、うまくアップデートできていた、のだろうけれど、なんだこの、応答性の悪さ。それともあれかな。また寝ている間に自動的にアップデーターが走って完了したのかな。気持ち悪いな、Windows 11。

とりあえず、古いノートで最新 OS が使えているという結果にだけは、満足しておきますか。